来源:网络整理 时间:2012-09-24 09:05:11 阅读量:

王金岭,河南新乡人,1940年生。1979年调入陕西美术家协会创作研究室从事专业创作,任创作研究室主任。中国美术家协会会员,西安美术学院客座教授,陕西花鸟画研究会名誉会长,2011年《长安精神——陕西当代中国画名家作品全国巡展》参展作者之一,享受国务院津贴专家。

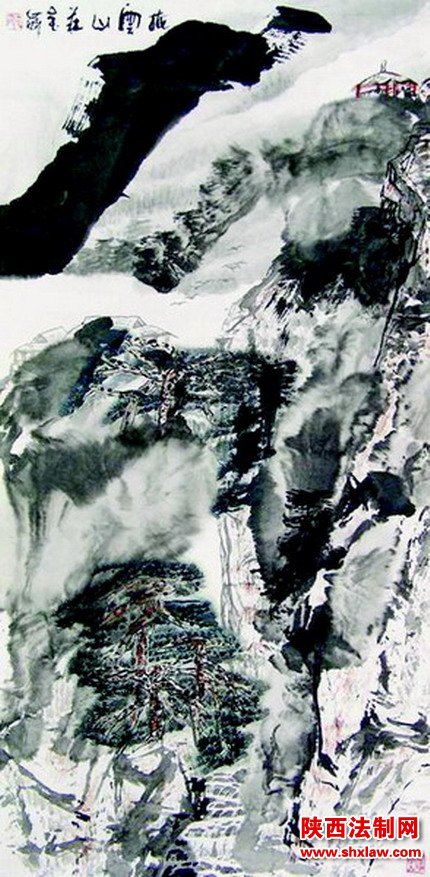

王金岭作品《掩云山庄》

作阳春白雪画 事学者型画家

“学者型画家”这一概念具体为某一人在什么时候提出还尚待考证。但是这一说法从早期的文献中就已经有据可查。明代的《晚霭横看》中有过一段描述,这可以理解成为将“学者”与“画家”并称的较早的例证。文中写道:“与可画竹之外,他画绝不传闻。宜兴吴氏有所藏《晚霭横看》甚妙,先友沈周先生尝见之,为余言其行笔绝似沈道宁……然评者谓道宁笔,颇涉畦径,所谓作家画也。而与可简易率略,高出尘表,独优于士气。此卷作家士气兼备,要非此老不能作也。”时至当今,那些在学术领域如美术、美术史、美术理论上有独到见解,并取得一定成就,可以被誉为“学者”的;同时又在绘画的实际操作中有着高超的技巧,形成独特的风格样式的人,便是“学者型画家”。可以说,作为一个“学者型画家”不单单要有高超的绘画技巧,还有要深厚的文化修养作为支撑,而王金岭便是当今画界公认的一位“学者型画家”。

受家人的熏陶及古都风物的浸染,幼时的王金岭就对绘画艺术产生了浓厚的兴趣。无论是父亲画在枕头、门帘上的图画,二伯父行云流水般的墨迹,还是大唐横越千年风韵犹存的遗物,都令他百看不厌、心向往之。王金岭的人生目标就在这种潜移默化中渐渐清晰了。上世纪60年代初,王金岭考入了西安美术学院中国画系。在这里,他如鱼得水,既得到了正规系统的教育,又接触到了很多大师的作品。王金岭对八大山人、齐白石、石鲁三位大师推崇备至,对他们的作品悉心研摩,受益匪浅。1963年大学毕业后,由于受到不公正的待遇,王金岭被分配到东北做中学美术教师,此一去便是八年。身在异乡,思乡之苦,思亲之痛,自不待言。而最令王金岭不能忍受的是失去了古都醇厚文化氛围的蒙养。1970年,他重返西安,等待他的却是一个维修钳工的位置。王金岭没有颓废,他干一行爱一行,各种工作都出类拔萃。9年时间里,他由普通工人一直干至宣传干部。工作条件的转变使王金岭有了更多写生的机会。不久,他创作的国画挂历出版了。长安画派的代表人物,时任陕西美协主席的石鲁慧眼识人,将王金岭调至陕西省美协。与众多画界前辈一起工作,王金岭兴奋异常。他用很短的时间就补习了笔墨、章法、色彩的课程。从此,不惑之年的王金岭才真正开始了他的国画生涯。

坎坷的经历,使王金岭对人生有着比常人更深的感悟,也因此造就了他“雄浑险拙”的画风。“小人袭其技,君子通其神”。大师与画匠之分只在画面后有否通神之处,而神来之笔则要以深厚的艺术修养为前提。王金岭深谙此道。他勤勉好学,悟性很高,早在青年时代,就博览群书,并常有独到的见解。东、西方美术的差异,易经、道德经及唐诗宋词等,他都有精深的研究。他甚至以为,易经中的每一句话谈的都是绘画。

王金岭画风沉雄,笔墨恣肆无羁,能于常见题材中独出心裁,具有强烈的西部风格和东方意味。所作寒山、野鹤、狐女、秋荷具有强烈的西部风格和东方意味。出版有《长安土风画派王金岭中国画作选》一辑,《山水画库》、《长安十家》、《中国美术馆藏品选集》、《中国美术全集(第四卷)》、《百年中国画集》、《当代中国著名中国画家作品精选》等大型画册发表多幅作品。画界人士称他的画是阳春白雪。1984年,王金岭在一幅题为“荷花”的作品中,采用淡墨画法,将月下荷塘的朦胧之美表现得淋漓尽致,在全国引起轰动。随着艺术修养不断提高,王金岭对绘画的理解也越来越多,越来越深。近年来,在挥毫泼墨之余,他先后发表了十多篇有影响的论文,如《中国画程式初探》、《石鲁用意之道》、《诗与画的变形》、《笔墨谈》、《赋彩谈》等,从而赢得了“学者型画家”的美誉。 读王金岭的画,读到的是他的思想,因为他的每一幅作品都透着睿智。正如先生说“我看石鲁是流星,把天划了个大口子,一瞬即逝,却长存于苍育。我更愿意像不起眼的小小的恒星。”他一直用眼睛盯着美术史的高度,用灵魂在空寂中与前贤对话。

花丛蝴蝶翩翩舞 笔墨随己意苍古

“天地之间,虽事之多,有条则不紊;物之众,有绪则不杂,盖各有理之所寓耳。”宋代的山水画家韩拙在他的《山水纯全集》中的一段话,道明了天地间“物各有条理,事自有规矩”的道理。王金岭认为,花丛中翩翩飞动的蝴蝶,忽高忽低,忽东忽西,忽紧忽慢,千姿百态,都是由翅膀的一上一下有节奏地扇动变化而来。这一上一下形成了蝴蝶飞舞的程式,使陈杂与紊乱的自然形象条理化、单纯化、理想化,而方法却是极其经济地运用一个概括的单元,有节奏地铺陈形象,去强调某种感觉,渲染某种气氛,从而给作品赋予神韵,到达预想的艺术境界。这个概括的单元叫程式。产生程式的全过程叫做程式化。中国画程式范畴表现在比和兴两个方面,取形曰比,取意曰兴。见诸于比的程式受理,法调度;见诸于兴的程式受意、趣指挥。理有物理、生理。法有笔法、墨法、章法。理法多侧重表现。意有意义、意境。趣有趣味、韵律。意趣多指神韵。

王金岭的书画艺术可以用“性灵”二字来概述。性灵者,聪敏发自天成,剔透灵明;不事雕饰,境界变化万千。这“性灵”首先表现在艺术感受与意境的不拘一格。《石涛画语录》有名言:“无法而法,乃为至法”,是说在艺术创作中,要有不同的感受和表现这种感受的技法,要有“万”个不同面貌,而不能“万”张画都是同样的感受与表现手法。金岭先生深谙此理。他的创作也正是“万”画不同,常看常新的。他的作品中,时而是月荷的朦胧清透,时而是龟、石的老辣苍劲;时而有冬晨的凛冽莽原,时而有秋夕的绚丽秋山,变化无穷,意趣难测。

看他的画册,可以看到先生笔下的《芙蓉》,展露出一种异彩与缤纷的香氛;《华山雪晴》,那静谧画面,流露的是一位画家的境界与理想;《凭栏》,画中的人在大自然中极其渺小,却是这渺小之人,让作品更加灵动起来,有了活力;《仕女》,有点古典韵味,又有点新潮风范。《起舞》,步履轻盈,眉宇间英气不凡;《猫》的传神之极,令人叹服。

其次,王金岭特别强调国画笔墨的重要性,遵循“笔墨当随己意”的纵横任运。传统笔墨一般不离中锋、侧锋,讲究如作字法,如“折钗股”、“屋漏痕”等;而又有梁楷的阔笔破墨,徐渭的“嶙峋支离”,石涛的“拖泥带水”,傅抱石的散锋直刷,均开笔墨新面,令人精神一振。尤其是石鲁,更为恣肆大胆。作品笔笔方崛,干湿浓淡,一气呵成,极具艺术震撼力。金岭先生的笔墨无疑延续着这一文脉。米芾讲“八面出锋”,而金岭先生何止八面,笔在他的手中,顺、逆、点、厾、戳、转,无不随心而动,不拘一法。但这笔墨的纵横变化又在可掌控的“度”之内,是从生活中来,以合理地表现物象为原则,不至于变为抽象的点、线、面关系。可以说,在笔墨与物象之间,金岭先生找到了一个绝佳的“临界点”,既能充分发挥笔墨的表现力,又可探寻万千世界的物态与情理,使他的作品曲高而和不寡。金岭先生说:“笔墨当随己意”,“追随时尚笔墨和模仿前人笔墨一样,都是陷入了盲目性”。这是真画家毕生经验的总结,对当下画坛的某些弊端无疑具有警醒作用。

不求闻达留后人 笔墨倔强风骨硬

人生舞台,自有各人面目,王金岭甘居寂寞,不贪世声。 当画坛上没有一个标准、众声嘈杂的时候,王金岭既不想附庸政治,也不想从众同流,又不想追逐时髦,他是慢慢转身,并不华丽地坐到了一边,只去想他要想的,只去做他要做的。

从热闹的席位上出走,选择寂寞,这需要定力的;而从此即可以看到天,看到地,看到天地的精神,看到“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约如处子”。在他离席的日子里,于别人的眼里,他是不停地盖他的画室。先是在沣峪里筑茅舍,又在翠华山下建新屋,这是多么有好心情又多么会生活呀。其实,这种不断造屋的过程正是他在艰难而痛苦地寻找艺术心灵的归宿。为此,他远离了江湖,不靠近官场,也不动用媒体,甚至一些所谓的展览、会议也不去,连画也卖得少了,竟然对于一些以官为重、以时髦为重、以炒作为重的盲目接受艺术的顾客一概不卖。

他是有绘画天才的,但他知道珍惜,又知道如何去发展,因为他有他的抱负。于是,他“游名川,读奇书,见大人,养自己浩然之气”,在新筑的画室里思考着什么是中国画,中国画的本质和精髓在哪里,揣摩历史上的画家和画家的经典作品。天趣忙中得,心花静里开,他的见解高了,判断力强了,又十分苛求自己,反复实践,专注作画。 金岭先生文雅谦和,但不失内心的激情与刚直,可以说是刚柔并济,一如其画,是画坛德艺双馨、广受尊敬的一位老画家。在他的精神世界里,一直盘绕着挥之不去的散淡与隐逸,多年的世事历练,使他洞彻了许多。这遂使他克服诸多辛苦,在终南山下筑园“南圃”,而与天地精神相往来。王勃《滕王阁》诗有名句:“画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨”。因借用其意境,一来作为先生现实与精神家园的写照,二来也是对先生品格与书画的总结。

“王阳明讲心学,讲究身心共参,知行合一,在静对中澄明心关,期待幸会超妙的禅悦,又提出‘人者,天地之心,心者,万物之主’的论点,八大山人以心观物,画为心声,出世身而心不遗世,是人中的英雄。我读过不少理论家的著作,说八大山人画中充满孤愤,墨点不多泪点多。近来屡读八大作品,包括绘画、书法和文字,深觉此类文字匠人可笑,八大的画笔健墨稳,虽恣肆任情,却一派贵气圆融,天心一片,智慧、祥和,悲天怜生。书法更是天人之境,秋月一丸神女魂,春云三折美人腰,自然淳朴至极。读其文字:‘静几明窗,焚香掩卷,每当会心处,欣然独笑。客来相与,脱去形迹,烹苦茗,赏文章。久之,霞光凌乱,月在高梧,而客在前溪矣。随呼童闭户,收蒲团坐片时,更觉悠然神远’。随性自然,全无悲声,与其书其画神气相投,浑无差别。青云谱中,八大山人以其性灵的慧力,覆盖了现实世界的落差,生活在心里的灵觉状态中,这是生命的禅悦,青云谱给了八大慰藉,南圃给了金岭先生回归感—南圃就像蜘蛛编织的网,别人说它很美,对于我来说,它只是为我捕捉清闲。”金岭先生如是说。

画事是寂寞之道,画者素善养心,安妥好此时此身,灵魂便有了游走飘摇的度数和状态,心才会有皈依和观照,才会有色空不异的法眼慧目,画便有了色彩,笔墨有了象形,画儿同身心一起,物化出画家心中另一片园田。“不求闻达留后人,笔墨倔强风骨硬”,这也许是画家王金岭先生写意人生的真实写照。 (记者 张立 张改平)